尾張旭市東栄町の歯医者 にしお歯科なら「噛める入れ歯」が可能です。

入れ歯には、保険が適用できるものから、フィット感や耐久性に優れたものなど様々な種類があります。使用する素材や構造などによって耐久性や費用も異なります。

当院では患者様のお口の中の状況やご要望、ご予算などをお伺いし、メリット・デメリットをしっかりお話した上で、作成しています。

初めて入れ歯を作る方へ

入れ歯は虫歯や歯周病の治療が終わった後に作製します。まずは、虫歯や歯周病の治療が優先となります。虫歯の歯に入れ歯用のバネをかけても、虫歯の治療で歯の形が変わりますし、グラグラな歯は、抜くか残すかの最終判断を患者さんと相談する必要があるからです。

虫歯や歯周病の治療が終わりかけたら、作り始めます。

ちなみに、日本の保険診療では、入れ歯を保険適用で作製した場合、半年間は新しく新製することはできません。

保険適用のものは、3割負担の方で約1万5000円(部分床義歯でバネが4個ついている場合)になります。(2024/9/1現在)

▶︎入れ歯の種類について

保険適用のものから自費で作成するものの種類とメリットデメリットを解説しています。

▶︎歯を抜いた後の選択肢

歯を抜いた後の選択肢としては、3つあります。

こんなお悩みありませんか?

「痛くて噛めない」「違和感があるから外したまま」といったお悩みはありませんか?

輝久先生は治療経験の数が圧倒的に多いのでさまざまなお悩みに対応できます。

- 痛みや不快感:歯茎に合わず、痛みや不快感を感じる。

- 噛む力の低下:食べ物がうまく噛めない、力が弱いと感じる。

- ズレやガタつき:話したり食べたりしているときに、入れ歯がズレたりガタついたりする。

- 発音の問題:特定の音が発音しづらくなる。

- 異物感:口の中に異物があるように感じる。

- 清掃の難しさ:掃除が面倒で、汚れやすい部分がしっかりと清掃できない。

- 見た目の不自然さ:見た目に不自然で、他人に気づかれるのが心配。

- 入れ歯の破損:割れたり欠けたりしやすい。

- 不安定感:安定せず、噛むときや話すときに落ちそうになる。

にしお歯科が入れ歯の治療に強い理由

入れ歯は「どこで作っても同じ」ではありません。

輝久先生は1976年の開業から現在まで入れ歯の治療と勉強を続けています。治療経験の数が圧倒的に多いのでさまざまなお悩みに対応できます。

また、当院には歯科技工士が在籍しておりますので様々なお悩みに素早く対応することが可能です。

また、当院は愛知医科大学病院や陶生病院と連携をとりながら、患者様一人一人の状況をしっかりと把握し、最適で最善な治療方法をご提案させていただいております。

入れ歯が痛くて噛めないとお困りの方へ

入れ歯を作ったのに痛くて噛めないなど、お困りの方は是非ご相談ください。当院は入れ歯治療経験の数が圧倒的に多いので入れ歯のさまざまなお悩みに対応できます。

部分入れ歯の費用はいくらですか?

保険診療(本人負担が3割)の場合約12000円 令和3年4月版 歯科診療報酬より 部分入れ歯セット時の明細(1個) 再診料 54点 義歯set(1床8歯) 787点 人工歯 前・臼(硬レ歯) 58+76点 金パラ鋳造鉤 […]

入れ歯に関する質問

両親とは別々に住んでいるが、自分の父親が、最近入れ歯で噛めないといってご飯を食べられず痩せてきてしまった。父親曰く、奥の歯を抜いたら歯が一本もなくなるため入れ歯を新しく作ったが、ご飯を食べれないと言っている。

詳しいことはよくわからないのですが、なんとかご飯を食べられるようにしてあげたいと思っています。なんとかなりますか?

(名古屋市守山区50代女性)

部分入れ歯から総義歯になられたと考えられます。部分入れ歯と総入れ歯では、「吸着」(吸い付く)をどこに求めるかが全く異なります。基本的には、部分入れ歯は、残存歯によって外れないですが、総入れ歯は、顎堤といって顎のドテとなります。

そういった要因が重なり、噛みにくくなってしまったと考えられます。

ご飯が食べられるように、まずは今まで使われてきたものを修理することから始めますが、総義歯の場合は新しく作り直さないと改善しない場合も多いです。

当院の治療方針として、修理具合が軽度であれば調整修理となりますが、リベース(床裏装)といって義歯の内面をピンク色のプラスチックで盛るようなケースには、基本的には新製とさせていただいております。リベースをすると経年劣化し汚くなるからです。

入れ歯を入れることにしました。カッコイイ入れ歯はありませんか?

カッコイイものとなると、だいたいは、自由診療で作製した方が見た目もカッコ良く、機能面も優れています。

自由診療で作製する場合には、

1)軟性義歯と呼ばれる、少し柔らかめの素材を使用したもので、クラスプと呼ばれるバネがついていないタイプのものと、

2)金属床義歯という歯ぐきに接する面のほとんどが、ごく薄い金属でできているタイプの2種類があります。

コラム

30代で入れ歯を入れるってどうなの?

患者さんの中には、30代の方でも入っていらっしゃる方がいます。「歯がないなんて、恥ずかしくて家族にも言えない。」「周りに義歯を入れてるなんて知られたくない。」と思われるでしょう。 このページでは30代や40代の比較的若い […]

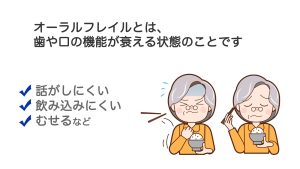

オーラルフレイルって何?

オーラルフレイルという言葉はご存じでしょうか?2022年7月12日に尾張旭市の介護予防教室「オーラルフレイル予防」をおこなってまいりました。 オーラルフレイルとは 症状 といった、歯や口の機能が衰えた状態のことです。 こ […]